コラム&ニュースレター

民法改正で変わる賃貸経営②

先月号に引き続き、4月から施行された新しい民法が与える賃貸経営への影響についてご説明します。

今回は「賃借物の一部使用不能による賃料の減額」について取り上げます。

以下、改正後の条文を記載します。

<民法 第611条 第1項>

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

◆ 改正の趣旨

旧民法では、賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を「請求することができる」と規定されていました。

この場合「賃借人から請求がなければ賃料は減額されない」という解釈が成り立ちます。

新しい民法では、本来、賃料は賃借物が正常に使用できる状態に置かれていることに対して発生するものですから、賃借物の一部が使用不能になったときは、賃料もその割合に応じて、当然に減額されるとしたものです。

なお、賃借物の滅失などの責任が賃借人にある場合、賃料の減額が認められないのは従来と変わりません。

現時点では、一部滅失の程度や減額割合については、判例等の蓄積による明確な基準がありません。

そのため、紛争防止の観点からも、一部滅失があった場合は、賃借人が賃貸人に通知し、賃料について協議し、適正な減額割合や減額期間、減額の方法等を合意の上、決定することが望ましいと考えられます。

◆ 賃貸住宅の場合

賃借物が「賃貸住宅」の場合、建物本体に限らず、設備の機能的な不具合も含めて、物件の一部が使用できず、その使用不能の程度が社会通念上の受忍限度を超え、通常の居住ができなくなった場合が考えられます。

賃貸住宅経営の実務においては、上記のような「一部使用不能」が発生したとしても直ちに賃料を減額するのではなく、それに代わる代替手段や代替品の提供などの対応が多いと思われます。

円満な賃貸借関係を維持するためには、賃貸人・賃借人ともに、入居時の物件状況を十分に確認し、賃借人は不具合が生じた場合には遅滞なく通知することを徹底する必要があります。

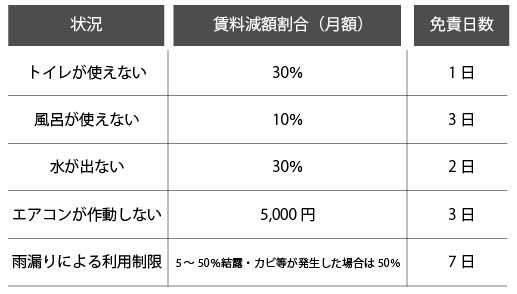

◆ 減額割合の目安

現時点では、賃料がいくら減額されるのかという点について、法律上は具体的な金額や割合は示されていません。

目安の一つとして、(公財)日本賃貸住宅管理協会が2009年に取りまとめた「設備等の不具合による賃料減額のガイドライン」の内容をご紹介します。

<計算例>

家賃15万円の物件でトイレが7日間使えなかった場合

家賃15万円×減額割合30%×日割り(7日-免責日数1日)÷30日=9,000円

となります。

しかしながら、ガイドラインはあくまで目安であり、実務上は、案件毎に不具合や不便さの度合いも異なる為、最終的には賃貸人と賃借人が協議し、決定することとなります。

当社では担当者が案件毎に、オーナー様・入居者様の双方に納得いただき、円満解決となるようその状況に応じ、適切なご提案をさせていただきます。

◆ 改正に伴う対策

今後はメーカーの交換推奨明安を経過した設備は、入居者入替時に交換を済ませておくことでトラブルの回避に繋がります。例えば、エアコン・給湯器であれば10年程度です。

設備の新規交換は、募集広告上でもセールスポイントとなり空室対策としても有効です。最大の空室対策は「退去を防ぐこと」ですから、入居満足度を高めることは大きなポイントとなります。

また、昨年12月号でお知らせしましたが当社では2020年1月以降の新規ご契約分から、24時間365日対応の「コンシェルジュ24」を導入しました。

不具合が発生したときこそ、入居者様から「この物件に住んでいて良かった」と感じていただけるよう、迅速な修繕完了に努めてまいります。